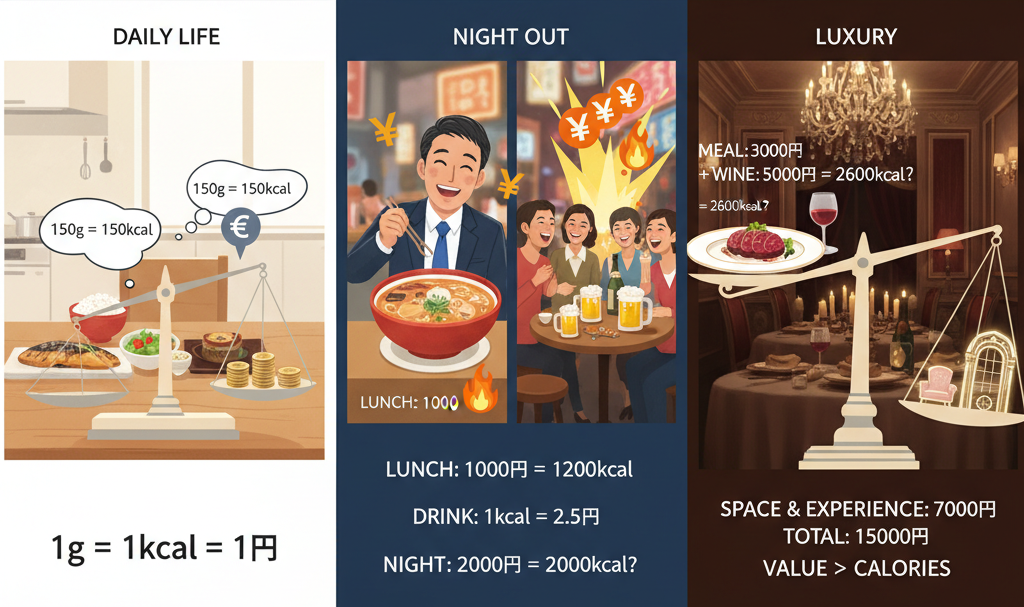

「1g=1kcal=1円」──食べるという行為の方程式

日々の食事を見ていると、面白い法則があります。それは、おおよそ 「1g=1kcal=1円」 という方程式です。

たとえば、焼き魚を思い浮かべてみてください。150gの切り身なら、カロリーはだいたい150〜200kcal。スーパーで買えば200円前後です。

お肉でもお弁当でも、少し前後はあるものの、重さ・カロリー・価格がほぼ比例していることに気づきます。

ということは、成人の基礎代謝+消費カロリーが大体2,000Kcalとすると、毎月の食費は2,000円程度になるということです。

昼食

サラリーマンの方はお昼を外食している人が多いと思います。

1000円のランチは、たいてい約1,100~1,200kcal。これは少し値段に対してカロリーを高くするとコスパがいいと思われるから「1円=1kcal+」に設定されています。

つまり、私たちは日常的に「1円=1kcal」を基準に、満足できる量と価格のバランスを自然に選んでいます。

この関係は、料理人が意識して作ったものではありません。食べる人の感覚と、商売として成り立つ価格の「落としどころ」が、偶然にも同じ比率で収まっているのです。

夕食 お酒は1kcal=2.5円

夜の外食は、お酒が入る場合が多いのではないでしょうか。

お酒は独自の「割高なカロリー構造」を持っています。

食べ物が 1kcal=1円 なら、お酒はだいたい 1kcal=2.5円 の世界です。

ビール中ジョッキ:200kcal/500円、日本酒1合:185kcal/500円

たとえば、1,000円の定食。昼と同じ値段でも、カロリーは少し上がって1,300〜1,500kcal。

理由は簡単で、夜のメニューは油と味つけが濃く、ご飯の量も多いからです。

それに加えて、お酒を頼むと、さらに+400kcal。

結果として、

夜:1,000円+酒1,000円=約2,000kcal

という形になります。

高級店での食事 +空間代

高級店になると、この「1g=1kcal=1円」の方程式は、さらに大きく変化します。

料理の量はそれほど多くなく、1万5千円のディナーでも実際の摂取カロリーは2,000〜2,500kcalほどです(これ以上は食べれませんよね)。

それでも価格は昼の10倍以上。では、その差は一体どこにあるのでしょうか。

ざっくり分けると、食事代が2,000kcalとして約3,000円。(1kcal=1.5円)

酒代(ワイン一本)だとすると600kcalで約5000円(1kcal=10円)

そして場所代、お店の雰囲気代としての空間代が約7,000円。

つまり、支払っている金額の半分以上は、味ではなく時間と空間の体験に使われているのです

なので、高級店の場合は、料理やお酒を楽しむよりも、その雰囲気を楽しむことにお金を使っていることになります。

究極の結論:食の価値の三層構造

この「食べるという行為の方程式」の分析は、私たちが食に支払う対価が、日常から非日常へと進むにつれて、**「何を求めているか」**を明確に示しています。食の価値は、以下の三層構造で成り立っていると結論付けられます。

第一層:実利と効率の価値(1kcal ≒ 1円)

日常の食事は、生存と満腹という実利を追求する層です。「$1\text{g} = 1\text{kcal} = 1\text{円}$」や、昼食の「$1\text{円} = 1\text{kcal}+$」という法則は、価格とカロリー(栄養)の交換効率を重視する消費者の無意識の選択の結果です。私たちはこの層で、合理性と生活の維持に資金を投じています。

第二層:体験と気分の価値(1kcal ≒ 2.5円)

夜の外食やお酒が入ると、方程式は**「体験と気分」の層へ移行します。お酒の「$1\text{kcal} = 2.5\text{円}$」という割高なカロリー構造は、社交性、リラックス、ムードといった非物質的な価値**への対価です。ここでは、効率を多少犠牲にしてでも、感情的な満足度にお金を払っています。

第三層:時間と空間の価値(空間代 ≫ 食事代)

そして、高級店では、この法則が完全に崩壊し、価格の過半が**「空間代」**へとシフトします。15,000円のディナーのうち、約7,000円を占める「空間代」は、料理や味そのものではなく、超一流のサービス、設計された雰囲気、時間、ステータス、そして非日常という体験そのものへの投資です。

最終的な提言

結論として、私たちが食に費やす金額は、「栄養の代金」から「体験の代金」へとグラデーションのように変化しています。高級店に支払う高額な対価は、シェフの技術、希少な食材はもちろんのこと、日々の喧騒から完全に切り離された特別な時間と空間を”購入”していることの証明です。食の方程式の変化を理解することは、食に対する消費哲学の変化を理解することであり、食の豊かさが単なる**「味」だけでなく、「時間と空間の質」**にまで広がっていることを示唆しているのです。

コメント